25. September 2025

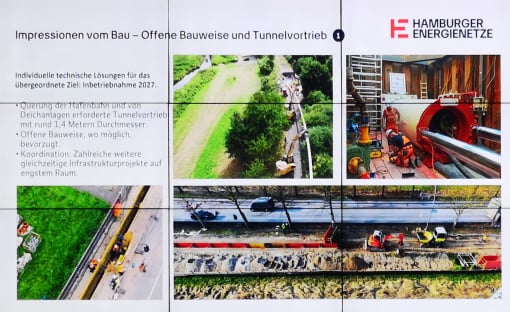

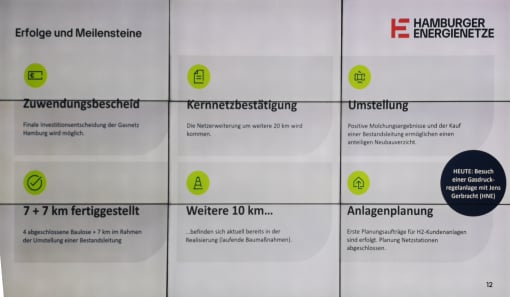

Bereits 2019 hatte der damalige Wirtschaftssenator Michael Westhagemann die Pläne für den ersten großen Elektrolyseur in Deutschland vorgestellt. Vier Jahre nach der Stilllegung des Kraftwerks Moorburg beginnt jetzt auf dem Gelände der Bau einer Wasserstoff-Produktionsanlage. Auf einem Teil der freigeräumten Fläche im Hamburger Hafen wird der Bau der Halle für den Elektrolyseur vorbereitet. 2027 soll dort dann erstmals "grüner Wasserstoff" produziert werden.

Wasserstoff ist keine Energiequelle wie Erdöl, Wind oder Sonnenenergie, sondern ein Energiespeicher. Von Natur aus kommt Wasserstoff nur in gebundener Form vor, etwa in Wasser oder Erdgas. Um das farblose chemische Element aus dieser Bindung abzuspalten, ist Energie notwendig. Dabei wird Wasser (H2O) in Wasserstoff (H2) und Sauerstoff (O2) aufgespalten. Für umweltfreundlichen "grünen Wasserstoff" werden erneuerbare Energien wie Solar- oder Windenergie verwendet, um Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff aufzuspalten (Elektrolyse).

Das Projekt wird von einem Konsortium mit dem privaten Investor Luxcara und den stadteigenen Hamburger Energiewerken realisiert. Über 90 Prozent der Substanz des alten Kraftwerk wird wiederverwendet, so sagte Projektleiter Christoph Cosler. Großen Wert legt man auch auf die Weiternutzung der vorhandenen Wasseraufbereitungsanlagen. Damit werde Elbwasser so aufbereitet, wie man es für die Elektrolyse braucht.

10.000 Tonnen Wasserstoff pro Jahr

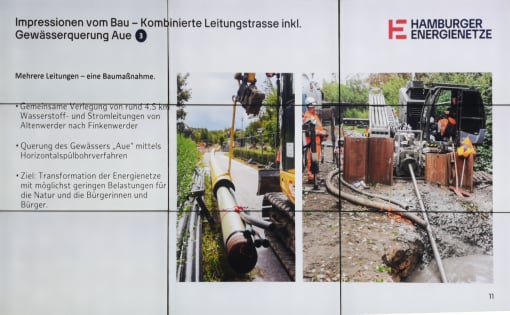

Etwa 10.000 Tonnen "grüner Wasserstoff" sollen jährlich ab 2027 produziert werden. Noch aber gibt es keine festen Verträge mit möglichen Abnehmern. Das ist nur ein kleiner Teil des zukünftig benötigten Bedarfs. Gleichzeitig mit der Wasserstoff-Produktionsanlage werden ein Tanklager für den Import von Wasserstoff und ein Pipelinenetzt gebaut.

Tanklager Blumsand

Für diese Importe baut MB Energy in Blumsand das New Energy Gate von MB Energy. Bei der diesen Monat durchgeführten Neufundland-Reise von Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher sondierte das Unternehmen vor Ort

Abnahmemöglichkeiten und Transportrouten.

Im ehemaligen NATO-Hafen von Argentia auf der kanadischen Atlantikinsel Neufundland soll innerhalb der kommenden vier Jahre eine große Anlage zur Umwandlung von Windenergie in Wasserstoff entstehen. Pro Jahr 20.000 Tonnen in Ammoniak gebundener Wasserstoff könnten dann von dort binnen weniger Tage per Schiff nach Hamburg gelangen. MB Energy hat auch andere Länder im Blick, die ihre Wasserstoffproduktion stark ausbauen, wie China, Usbekistan oder Marokko. Bei einigen Ländern gibt es jedoch politische Vorbehalte. Doch wenn man sich ansieht woher unser Öl, das wir tanken, kommt, sind diese politischen Fragen auch nicht unbedingt kleiner.

60 Prozent der Fertigungskapazitäten in China

Der Ausbau der Wasserstoffproduktion nimmt nur langsam Fahrt auf, so die Internationale Energieagentur (IEA) in ihrem Global Hydrogen Review 2025. Die globale Nachfrage stieg 2024 auf knapp 100 Mio. Tonnen – ein Plus von 2 Prozent gegenüber 2023. Getrieben wird sie weiterhin vor allem von klassischen Anwendungen in Raffinerien und Chemie. Neue Einsatzfelder wie Stahl, Transport und Energie machen noch unter 1 Prozent aus.

Doch es gibt auch Rückschläge: Die bis 2030 angekündigte Produktion von Niedrigemissions-Wasserstoff liegt mit 37 Millionen Tonnen pro Jahr deutlich unter den 49 Millionen Tonnen des Vorjahres. Grund sind Verzögerungen und Stornierungen, vor allem bei Elektrolyseprojekten. Trotzdem bleibt die Dynamik laut der IEA hoch: Bereits genehmigte Projekte (bei denen eine FID getroffen wurde) könnten die Produktion bis 2030 auf 4,2 Millionen Tonnen verfünffachen.

Kooperationen mit China geben Erfahrungswissen für Zukunftstechnik

Noch ist grüner Wasserstoff teurer als die fossile Konkurrenz. In China könnte sich das Kostenverhältnis jedoch dank niedriger Strompreise und Kapitalkosten bis Ende des Jahrzehnts drehen. In Europa tragen CO₂-Preise und erneuerbare Energien zur Angleichung bei, während in den USA und im Nahen Osten fossiler Wasserstoff mit CO₂-Abscheidung (CCUS) konkurrenzfähiger bleibt.

Mit 65 Prozent der weltweit installierten Elektrolyse-Kapazität und fast 60 Prozent der Fertigungskapazitäten dominiert China die Branche. Hersteller außerhalb des Landes geraten zunehmend unter Druck.

Die chinesische Industrie für grünen Wasserstoff-Ammoniak hat weltweit eine führende Position erreicht. Der "Bericht über die Entwicklung von Wasserstoff in China (2025)", der von der National Energy Administration veröffentlicht wurde, zeigt, dass bis Ende 2024 die kumulative Kapazität der globalen Projekte zur Herstellung von Wasserstoff aus erneuerbaren Energien über 250.000 Tonnen pro Jahr lag, wobei China mit einem Anteil von über 50 Prozent allmählich zur führenden Nation bei der Herstellung von Wasserstoff aus erneuerbaren Energien und der Entwicklung der dazugehörigen Industrie wurde. Kooperationen mit China zu sondieren ist nicht nur für die Beschaffung des grünen Energieträgers interessant. Durch den enormen Ausbau entsteht dort auch ein Technologievorsprung, den wir für unsere Anlagen nutzen können. Dies machen auch deutsche Zulieferer, die dadurch doppelt profitieren: Sie bekommen gewinnbringende Aufträge und gleichzeitig Zukunftstechnik für ihr globales Geschäft.

Links

Hamburg Green Hydrogen Hub

Wasserstoff Hamburg

HH-WIN: Hamburger Wasserstoff-Industrie-Netz

New Energy Gate Hamburg

NDR. Wasserstoff-Produktion in Moorburg: Bauarbeiten starten

NDR. Tschentscher: "Grüner Wasserstoff" aus Neufundland für Hamburg

Global Hydrogen Review 2025 verzeichnet Fortschritte trotz verlangsamtem Wachstum

Die Wasserstoff-Ammoniak-Doppelbrennstoff-Gasturbogruppe ist auf den Markt gekommen, und die Transformation hin zu grünem Strom hat einen neuen Motor

Warum Wasserstoff und China gut zusammenpassen

China installiert mehr als zwei Drittel der weltweiten Solarkapazität

ASIA MEDIA SERVICE, Dr. Thomas Kiefer

Fotos: Thomas Kiefer

Drag and Drop Website Builder