Eingang zur Tongji-Universität

Eingang zur Tongji-Universität  Studentenwohnheim

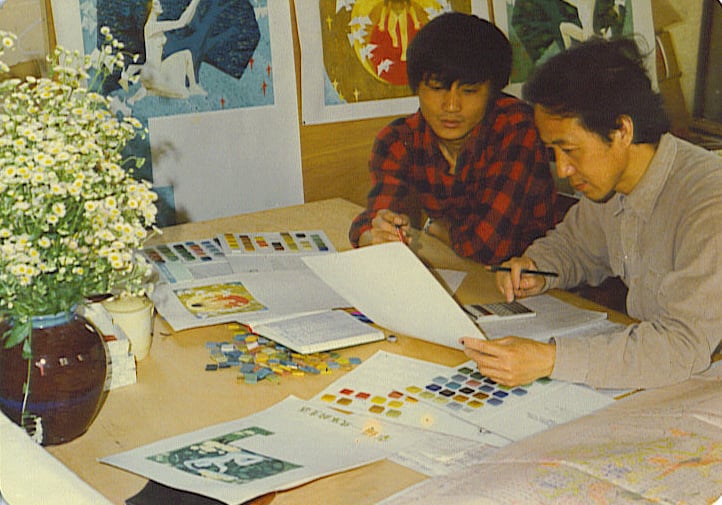

Studentenwohnheim  Jin Yia und Prof. Lu Keming

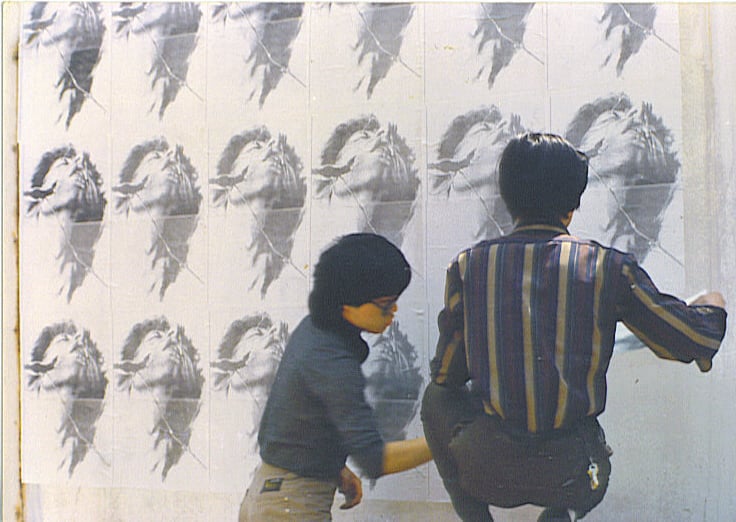

Jin Yia und Prof. Lu Keming  Plakatentwurf

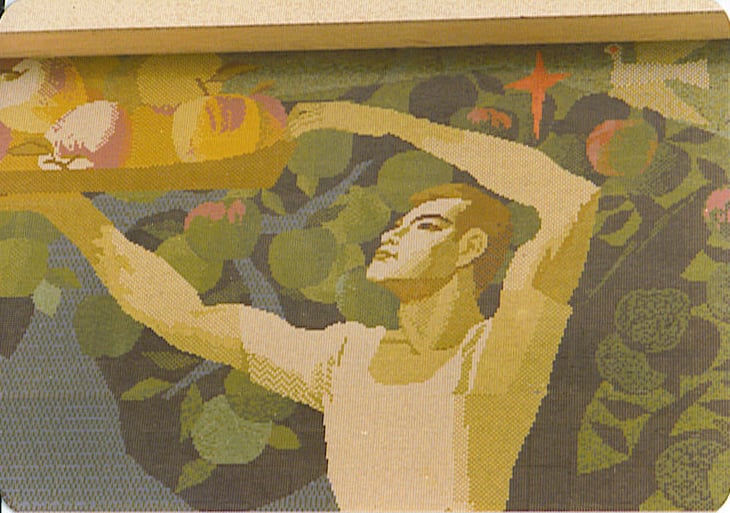

Plakatentwurf  Wandmosaik

Wandmosaik  Wandmosaik

Wandmosaik Wandmosaik

Wandmosaik  Wandmosaik

Wandmosaik 11. August 2025

Meine Komilitonen an der Tongji-Universität sagten, Ulf würde mich nach der Ankunft wahrscheinlich verprügeln. Wenn er überhaupt ankomme. Er hatte nur einen Flug nach Hongkong bekommen. Von da musste er irgendwie nach Shanghai weiter kommen.

Er kam an - freudenstrahlend. Was er auf der mehrtägigen Reise alles erlebte. Er sprach kein Wort chinesisch, die Leute unterwegs kein englisch, geschweige denn deutsch. Doch mit Zeichnungen, Gesten, Gelächter und Geduld war eine Verständigung möglich. Nur freundliche, neugierige und geduldige Leute, traf er unterwegs.,,,

Hier die ersten Tagebucheintragungen aus China von Ulf Ludzuweit:

Die ersten Tage in Shanghai schüttete es aus allen Wolken, schlimmer als in Hamburg. Ich ruhte mich erstmal von der anstrengenden Bahnfahrt aus. Die Künstler, mit dem ich zusammenarbeiten soll, waren nicht anzutreffen.

…

Das Universitätsgelände ist ein Universum für sich, eine eigene Stadt mit Wohnheimen, Mensen, Restaurants und Läden für die Dinge des alltäglichen Bedarfs. Hier leben Studenten wie auch Lehrkräfte. Das Ganze ist von einer hohen Mauer umgeben; es gibt in China nicht nur die große Mauer. Hinein in die Uni kommt man nur durch einige große Tore (so um die vier), wo das chinesische Wachpersonal in kleinen Kabuffen sitzt, Nudelsuppe schlürfend oder schlafend. Das Personal, was vor diesen Kabuffen tatsächlich ein Auge auf die hinein- und herausradelnden Menschen hat, ist meist von grober Natur und mit schweren, langen und grünen Armeemänteln bekleidet. Wenn sie einen anhalten und etwas fragen und sie verstehen die Antwort nicht, dann kommt oft ein langgezogenes „Häääää??!“….“wie bitte“ auf Chinesisch…oder so.

Auf dem Platz am Haupttor begrüßt einen Mao Tsetung als kolossale, graue Betonplastik. Dahinter sind am und um den Rand dieses Platzes Holzvitrinen aufgestellt. Hinter deren Glasfenstern sind die neuesten Zeitungen und Regierungsmeldungen aufgehängt. An dieser Installation –Mao und die Vitrinen- muss man immer durch den Haupteingang immer vorbei, und bevor man die die 6spurige Straße „Si ping Lu“ vor dem Unigelände betritt, grüßt man noch einmal das Uni-Wachpersonal in den schweren, grünen Armeemänteln.

Die 6 Spuren der „Si ping Lu“ kann man fast nicht überqueren, auf zwei Spuren in die eine wie die Gegenrichtung rollt jeweils ein undurchlässiger Tross Fahrräder, der nicht zu stoppen ist, auch nicht durch das Gefuchtel von in der Straßenmitte aufgestellten Verkehrspolizisten oder Lichtzeichenanlagen, die wohl eher eine dekorative Funktion erfüllen. Im Straßenverkehr herrscht hier eine ziemliche Anarchie.

Wenn man selbst auf dem Fahrrad sitzt, dann ist man unabwendbar Bestandteil eines solchen Trosses. Man ist gezwungen, sich der Geschwindigkeit der vielen anderen Radfahrer anzupassen. Als ich eine Monumentalplastik eines Helden der Arbeit auf dem Weg in die Innenstadt erblickte, bremste ich, weil ich diese zeichnen wollte. Sogleich kam es hinter mir zu einem kolossalen Fahrradstau und alle von diesen von mir ausgebremsten Radler*innen reckten ihre Hälse, was ich denn, der „Weigoren (Ausländer)“, denn da jetzt zeichnen wollte. Schließlich verlor der Radler am Ende der Schlange sein Gleichgewicht und kippte um, so dass alle weiteren stehenden Radfahrer wie Dominosteine vor mir hin purzelten. Das Gelächter war groß.

Spaß macht es auch, die alten Gelenkomnibusse mit dem Fahrrad zu überholen, weil die völlig überladen einfach nicht auf Touren kommen. An jeder Haltestelle überholt man den Bus, der einen dann ganz langsam, während man voll in die Pedale tritt, hinter einem näher kam und wenn man dann auf gleicher Höhe war, jubelten einen die Passagiere zu, denn sie erkannten uns als „Weigoren“ sofort, bei jedem Überholen und an jeder Haltestelle. Mit dem Fahrrad ist man genauso schnell wie mit dem Stadtbus.

Nun kommt es zur ersten Begegnung mit den chinesischen Künstlern der Tongji-Universität, mit denen ich die nächsten Monate zusammenarbeiten werde: Prof. Liu Kemin und sein Meisterschüler Yin Jia. Die beiden chinesischen Künstler und ich sind recht angespannt, aber wir sind auch sehr neugierig aufeinander. Sie interessieren sich sehr dafür, wie ich denn ohne Chinesischkenntnisse die lange Zugreise von Hong Kong nach Shanghai geschafft habe; Englisch spricht so gut wie niemand hier – außer junge Schulmädchen (die es sogleich an einem der wenigen Ausländern ausprobieren). Ich erkläre ihnen, dass mir das Zeichnen sehr geholfen hatte: immer, wenn ich etwas brauche oder wollte, habe ich es schnell aufgezeichnet und meinem Gegenüber gezeigt, der hat es dann sofort verstanden und mir das chinesische Wort gesagt. So habe ich tatsächlich mein erstes Chinesisch gelernt!

Das hat sie wirklich beeindruckt und die Stimmung war nun sehr gelöst, denn wir verständigten uns weiter auf diese Art mithilfe des Zeichnens, da ja die beiden auch kein Englisch konnten. Wir hatten einen unbeschreiblichen Spaß zusammen! Und es entspricht ja voll und ganz der chinesischen Kultur: Die heute verwendeten Schriftzeichen sind ja durch einem Jahrhunderte lang währenden Prozess abstrahierte Malereien! Als bildender Künstler hat das meine Faszination geweckt.

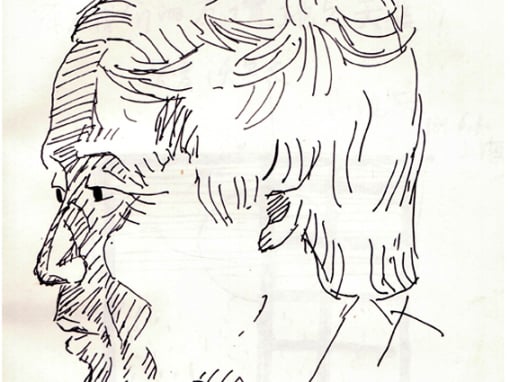

Meister und Meisterschüler: So war es bei uns vor hundert Jahren und weit davor bestimmt auch einmal, hier ist es immer noch so. Bei uns sind solche Traditionen von der 68er Generation, die ja auch Mao so verehrten, über den Haufen geworfen worden – wenn die wüssten! So wie alle traditionellen Fähigkeiten in der Bildenden Kunst bei uns ja auch nichts mehr zählen, so ist es doch hier genau das Gegenteil. Von daher sind Prof. Liu Kemin und sein Meisterschüler Yin Jia auch sehr versierte Zeichner und bei unserer ersten Begegnung haben wir uns auch gegenseitig porträtiert sowie uns Widmungen in unsere Skizzenbücher geschrieben. Es war eine herzliche, erste Begegnung.

Die kommenden Tage konnte ich dann meinen Arbeitsplatz in deren gemeinsamen Atelier einrichten, das sich in einem tollen Bauhaus-Gebäude im Fabrikstil mit langen, seitlich freistehenden Außengängen befand. Von diesen Außengängen gingen dann durch viele Türen, quasi wie bei einem Zug, die Zugänge zu den Ateliers ab.

Das Atelier war ein Raum von ca. 20 m² Größe und voller, übereinander hängender Bilder, überwiegend Ölgemälde, die ländliche Szenen darstellten. Beide malten wohl überwiegend Menschen bei der Landarbeit in einer klassisch anmutenden, figurativen Manier. Urbane Szenerien waren in ihren Bildern nicht zu sehen.

In diesem nördlichen Teil des Universitätsgeländes gibt es ein beeindruckendes Ensemble von Bauhaus-Architektur. Wie ich später erfuhr, war die Architektur-Abteilung der Tongji-Universität mitunter auch eine deutsche Gründung, an der der Bauhaus-Architekt und Lehrer Richard Paulick mit beteiligt war.

Meine beiden chinesischen Künstler malen stark im traditionellen europäischen Stil des 19. Jahrhunderts, vor allem der Prof. Liu Kemin – mit einigen chinesischen Einflüssen in der Bildkomposition. Beide führen auch große Staatsaufträge aus, z. B. im Bereich Kunst im öffentlichen Raum.

Ich denke, meine Art zu arbeiten ist ihnen schon fremd, vor allem auch meine Darstellung von Urbanität, Unser Kulturkreis hat ja das Traditionelle in der Malerei bereits verlassen, das Impulsive ist gefordert, während Realismus verpönt ist. In China ist der sogenannte „Sozialistische Realismus“ immer noch ein großes Thema.

ASIA MEDIA SERVICE, Dr. Thomas Kiefer / Ulf Ludzuweit

Foto: Thomas Kiefer

Zeichnungen: Ulf Ludzuweit

Mobirise.com